Viaggia ed esplora Albona

Sito ufficiale dell'ente turistico della Città di Albona

Manifestazioni

LA STORIA DI

ALBONA

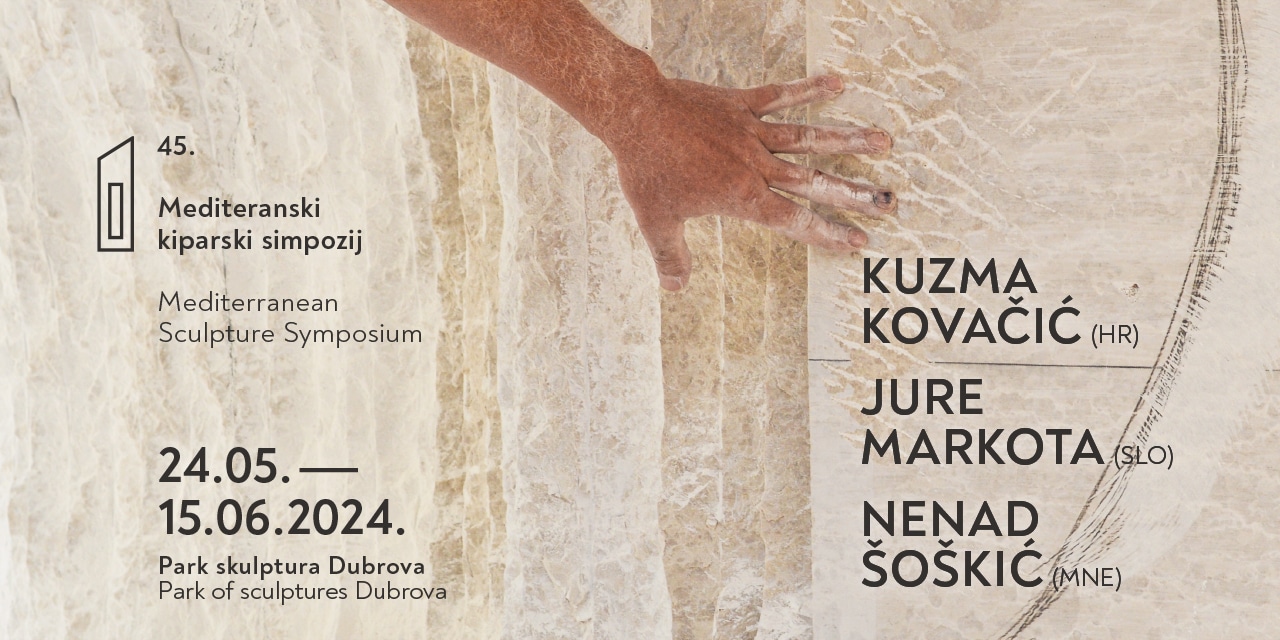

Sulla collina che domina Rabac é arroccata la medioevale Labin, il cui nome antico Albona, risale al 285 dopo Cristo. Nella cittá nacque Matthias Flacius Illyricus, riformatore e collaboratore di Martin Lutero. Oggi centro culturale e amministrativo. Una rara armonia di ricchezza architettonica e monumenti storici - culturali con numerosi studi artistici. Piena di vita e offre alla gioventù possibilista d'incontro e aggregazione nei caffè, nelle sue vie e piazze costruite a misura d'uomo. Dubrava con il suo parco di sculture - forma viva all'aperto con piú di 70 opere in pietra Girando per le viuzze della città vecchia, visitare il museo comunale per ammirare la collezione archeologica e etnologica ma anche il modello di miniera, unico in questa parte d'Europa, poi visitate la raccolta memoriale di Matthias Flacius Illyricus, date uno sguardo negli studi artistici, godete l'incantevole veduta dalla Fortica (fortezza) su Rabac, l'isola di Cres e i dintorni di Labin. Al ritorno avrete tempo per lo shopping nei piccoli ed eleganti negozi. Se volete ristorarvi basta fermarsi sulla terrazza di qualche piccolo bar. Qui ognuno trova qualcuno, si concludono affari, oppure, si fanno le solite chiacchierate.